鳥居鉄也先生のご逝去を悼む

井 上 源 喜

本学会名誉会員の(財)日本極地研究振興会理事長の鳥居鉄也先生が10月16日に90歳で心不全のためご逝去されました。南極のマクマードドライバレー調査に5回同行した筆者にとっては筆舌に尽くせないほど残念でなりません。先生のご冥福を謹んでお祈り申し上げます。

鳥居先生は1918年(大正7年)5月台湾高雄市に生を受け,1943年に東京帝国大学理学部化学科を卒業後,10月に日本化成(現三菱化成工業株式会社)に入社後,同月に海軍技術短期現役として入隊し,1945年3月には技術大尉となりますが同年9月には復員しました。1953年4月には神奈川大学非常勤講師となり,1955年4月には千葉大学助教授,1962年には同教授となりますが退職し,1963年には千葉工業大学教授に就任しました。千葉工業大学には28年間奉職後1991年に退職されました。この間,1964年には(財)日本極地研究振興会常務理事,1995年に同会理事長として活躍され今日に至っております。

鳥居先生と地球化学との出会いは,大学入学直後に日本の地球化学の泰斗である柴田雄次先生の副手をしておられた小穴進也先生(名古屋大学名誉教授)のお手伝いで多摩川の採水に出かけたことに始まります。また,柴田研究室の講師をしておられた野口喜三雄先生(東京都立大学名誉教授)とともに満州のカシン・ベック病の調査に参加されました。カシン・ベック病の化学的研究は,木村健二郎先生(東京大学名誉教授)のご指導のもとで卒業研究のテーマともなっています。さらに,黒田和夫先生(カンサス大学名誉教授)の指導を受けて1941年に益富鉱泉の調査を行っております。戦後,1951年には木村健二郎,村上悠紀雄,山県 登の諸先生とともに各地の温泉の調査を行いました。これらの調査の中で1955年には富山県磯辺温泉で,コバルトが17.7 mg/lと日本で最も高いことを発見しております。鳥居先生は,国際地球観測年(IGY)1957-58年を契機に開始された南極観測には,第1次隊から参加され,地球化学的視点から極地の雪氷,大気,海洋の調査を実施しております。1959-60年の第4次隊および1966-67年の第8次隊では越冬隊長としての重責を果たされました。一方,1963年にはアメリカ隊の招聘を受けて南極ビクトリアランドのマクマードドライバレーの研究を立ち上げ,のちにはニュージーランド隊の支援を受け,毎年のように南極大陸の地球化学的調査を24年間にわたり実施し,1987年の最後のドライバレー調査では68歳に達しておりました。南極ツアーを含め南極大陸の往復は28回に及び,わが国では白い大陸南極に出かけた回数が最も多いことでも知られております。

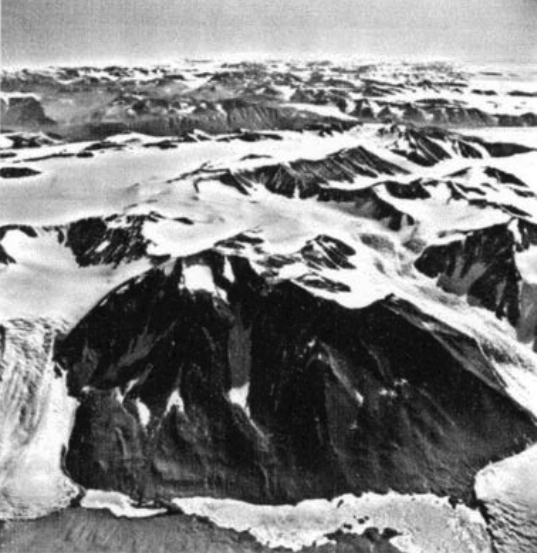

マクマードドライバレーのドンファン池では,先生は1963年12月に南極で唯一の鉱物である南極石(antarcticite)を発見し,1965年に国際鉱物学連合の新鉱物・鉱物名委員会から新鉱物として承認されております(写真1,写真2)。ドンファン池は塩分濃度が地球上で最も高く,主成分が塩化カルシウムで,海水の13倍にも達し-50℃でも凍結しない池です。南極石は塩化カルシウムの6水塩 [CaCl2・6H2O]で,ドライバレーという極低温で非常に乾燥した特殊な環境のため生成していると考えられております。

鳥居先生らは塩湖の成因などを解明するために,塩湖の掘削を1969年にアメリカのNSF極地局のジョーンズ局長に提案しました。1971年12月にはクライストチャーチでアメリカ,ニュージーランド,日本の3カ国によるドライバレードリリングプロジェクト(DVDP)が発足し,1975年までにバンダ湖,ドンファン池,フリクセル湖など15カ所で掘削が実施されました。これらの研究成果はシアトル,ウエリントンおよび東京の3回のセミナーで発表されております。DVDPによりライト谷はかつてフィヨルドであったが,やがて現在のバンダ湖を中心とするライト谷の窪地が,大バンダ湖となった時期があったことが明らかにされております。また,バンダ湖の湖底の25.1℃という高温は湖底からの熱水ではなく,太陽輻射熱の蓄積によるものであることが証明されております。

先生がマクマードドライバレーにおいて心血を注いだ研究は,湖沼水中の化学成分に関するものです。この地域の湖沼の化学成分は谷により,また湖沼によって大きく異なります。残存海水,岩石の風化および風送塩などにより供給されたものが,ライト谷では低温分別濃縮により塩化カルシウムに富む成分が湖沼中に蓄積したことを提案しております。 また,先生は海水の影響を全く受けない標高1,450mの山麓にも,海水程度の塩分濃度を有する池を発見し,風送塩のみでも塩の起源が説明できることを示しました。これら日本人によるマクマードドライバレー調査の文献リストと観測データは,「JARE DATAREPORTS NO. 199 Japanese Geochemical Data in the McMurdo Dry Valleys and on Ross Islands,Antarctica 」にまとめられ,1994年に国立極地研究所から刊行されました.

南極関連における啓発活動と関連し,1971年には共立出版の科学ブックスでは一般の読者を対象とした「南極の氷」を出版し,南極への国民の関心を喚起しました。また,1973年に共立出版より741ページにも及ぶ大著「南極」を編集刊行しております。本書は南極の気象,氷,地学,海洋,超高層物理および生物を含む執筆者25名からなり,当時わが国には南極に関する総合的な著書がなく,多くの若い研究者の入門書や参考書として活用されました。

(財)日本極地研究振興会では,鳥居先生が中心となり南極などの極地研究の調査費の支援や,極地研究の国際会議における発表などの支援など,若い多数の研究者の育成を行い,極地研究の推進に多大な貢献をしてきました。また,極地研究の啓発誌として「極地」を年2回刊行し,今年の8月には第44巻2号を発刊するに至っております。同振興会では「南極外史」,「南極観測隊-南極に情熱を燃やした若者たちの記録-」,「写真集 南極」の刊行や講演会の開催,1983年には文部省特選の映画「南極物語」制作を後援することなどにより,極地の啓発活動を積極的に推進してきました。

鳥居先生は日本地球化学会では1972-77年は財政担当委員として3期,1978-91年は監事として7期と長きにわたり活躍し多大なる貢献をされました。また,1995年には本学会の発展のため,会員が海外の学会等に参加,あるいは国内で研究集会を開く場合などに必要な経費の補助を行うことを目的とし,鳥居基金を設立し,若き地球化学者の育成に貢献されました。鳥居基金による海外渡航助成は2008年11月15日までに33件,国内研究集会助成は21件の多くに達しております。一方,日本温泉科学会では1977-89年に評議員,1989年に会長,同年8月には白骨温泉で開催された第42会大会の大会長,そして1994-2002年には監事を務められ,学会の運営と発展に多大なる貢献をされました。

南極観測における功績により1962年には内閣総理大臣表彰で銀杯授与,1977年には南極観測20周年での功績表彰で文部大臣表彰の銀杯を授与されました。ベルギーは鳥居先生の人類初のやまと山脈調査を称えて,やまと山脈の一角にトリイ氷河(Torii Glacier)の地名を贈りました。また,アメリカ合衆国の地名委員会は,1998年にマクマードドライバレーにおける地球化学的研究を称賛し,テイラー谷北壁に聳える一つの山にトリイ山 (Mount Torii)と命名しております(写真3)。このように鳥居先生は,南極における地球化学的研究のパイオニアとしてご活躍されました。鳥居先生を心より敬愛するとともにご追悼申し上げます。

(大妻女子大学教授)