|

■富山大学大学院理工学教育部生物圏環境科学専攻環境化学計測第二講座 萩原崇史

|

環境化学計測第二講座は現在,佐竹洋教授,張勁教授の教員2名と技術研究員2名,事務補佐員1名,大学院生14名(博士課程3名,修士課程11名),学部生5名,特別研究生1名の合計25名が在籍しています。構成員には,カメルーン,中国,ネパール,バングラディッシュからの5名もおり,国際的です。また,理学部客員教授として,日下部実岡山大学名誉教授もしばしば研究室にコミットされています。 私たちの研究室は,主に地球上の「水」を”地球化学”しており,陸組(佐竹)は陸水を中心に,海組(張)は海洋を中心に,地球環境とその変動の把握や汚染状況等の影響評価を研究しています。 |

研究内容に関して陸組では,北陸近辺の降水や積雪,地下水,河川水,温泉水などを対象に,化学的・同位体的研究を行っています。降水や積雪の調査は10年以上にわたって継続的に行われており,大陸から輸送される物質が北陸の環境にどのような影響を与え,過去から現在までどう変遷しているかを解明しています。また,地下水や温泉について,同位体組成や化学成分から,それらの起源や地下深部の状態について研究しています。最近では,地下水年代の推定に用いられるCFCs の測定装置を導入し,より正確な地下水の挙動解明に努めています。また,窒素同位体組成の測定には従来の前処理法を改良し,より簡便な測定法の確立も試みています。 一方海組では,世界中の大洋や縁辺海における大気,海水,海底堆積物中の物質を対象に,それらの化学的・同位体的研究を行っています。特に,重点的に調査を行っている日本海は世界海洋のミニチュア版と呼ばれ,地球規模の気候変化に敏感に反応することから,日本海の海水循環や変動を詳細に観測・解析することで,地球温暖化へのフィードバックに関する機構が解明されると期待されています。また,炭素・窒素同位体比を用いて深海底に生息する生物の生態や深層海流との関係,植物プランクトンの分布と栄養塩供給・その変動に関する研究や,酸素同位体比・微量元素濃度を用いてベーリング海における円石藻大量発生のメカニズム解明の研究なども行っています。 |

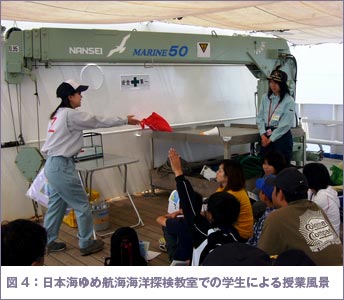

私のことを例に挙げますと,私の卒業論文のテーマは「沿岸域における海底地下水湧出量測定法の開発と片貝川扇状地沖でのアプローチ」でした。この研究の現地条件に合う適切な測定方法や機器がなく,一からその測定法を模索し,その完成に3年の時間を費やしました。開発途中で成功するのか不安もありましたが,測定法の理論を導き出し,現場に合った方法を確立させ,測定機器を完成させたときの喜びや,得られた自信は何事にも代えがたい感動となりました。正直言って,研究室に配属されると,はじめのうちはかなり大変で,毎日が修羅場のようでした。しかし,卒業していった先輩方からは,「社会人になったときに大きな財産になった」と良く聞いております。 週に1回のセミナーでは,各々の研究内容に沿った論文紹介などが行われております。様々な研究分野に関する勉強ができ,自分らの研究に生かそうと異なった観点からの質問も多く出され,熱く切磋琢磨し合っています。 また,私たちはアウトリーチにも積極的に携わっています。2002年以降(本年度で通算十数回),毎年の夏に行われる富山県教育委員会主催の「日本海ゆめ航海海洋探検教室」では,海や環境に興味・関心のある小学生親子と一緒に富山県立高等学校実習船「雄山丸」に乗船し,海洋環境について理解を深める学習に張先生の補助として参加しています。さらに,中・高等学校での出前授業や,大学のオープンキャンパスにも参加しています。2008年には,新湊漁業協同組合主催の「新湊白えび,カニかに海鮮まつり」にも当研究室の学生が主体となって参画しました。このまつりは新湊漁協の方々が地元の特産物を紹介するために開催しているものですが,私たちが普段から海洋生物試料の入手にお世話になっている漁協の要請に応じ,研究室を挙げて総勢30名が展示会場を設けて,二日間かけて来客に私たちの研究成果や富山の環境の素晴らしさを分かりやすく発表・説明しました。この活動を通して私たちの研究を,多くの方々に知ってもらうことができました。 |

まだまだ紹介しきれないこともたくさんありますので,私たちの研究室に興味を持っていただいた方は,こちらのWeb サイトhttp://kureha.sci.u-toyama.ac.jp/~kanka2/index.html をご覧下さい。 |

富山大学大学院理工学教育部生物圏環境科学専攻環境化学計測第二講座

2010年3月30日