|

■東京大学海洋研究所海洋化学部門海洋無機化学分野 寺西源太

第9回の「院生による研究室紹介」は修士課程である筆者の視点で,筆者の所属する「東京大学海洋研究所海洋化学部門海洋無機化学分野」についての紹介を致します。 |

われわれ,通称「無機化学分野」は,その名の通り,海洋に溶存する無機物質の循環過程の解明を大きな目標としており,「研究船による海洋フィールドでの観測・試料採取」と「新たなサンプリング技術と化学成分分析法の開発」の両輪で研究を推進しています。 |

航海というと,ひどい船酔い,携帯やネットが使えない,彼女に会えない(まぁ,ボクにはいないんですけどね……。)といったつらい側面を想像しがちです。しかし,見渡す限りに広がる青い海と空を見ながら研究が出来るというのは,やはり海洋研究の大きな魅力です。360度見渡す限りの水平線から昇ってくる朝日,沈んでいく夕日,海に映る月と満天の星空など,陸地では決して味わうことのできないダイナミックな景色は格別です。また,研究航海では異分野の研究者との乗り合いになることが多く,研究分野や年齢を超えた友情の輪が広がり,非常に楽しく有意義な乗船生活となります。船内では作業の合間を縫うように飲み会が行われ,寄港地では乗船仲間たちと町にくりだし,ちょっとした旅行気分も味わえます。 |

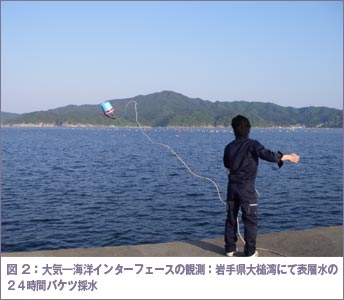

また,海洋に存在する物質の収支を考察する上で重要な,周辺環境とのインターフェースにおける物質のやりとりにも興味を持って取り組んでいます。地下深部と海洋の間の物質交換過程である海底熱水活動には,日本熱水化学チームの総本山(?)として,特に力を入れています。 |

先に「無機物質」と書きましたが,対象は非常に多岐にわたります。現在分析しているものだけでも,酸素や水素といった気体分子,鉄やアルミニウムといった金属元素,希土類元素などがあり,さらにこれらの安定同位体組成や放射性同位体組成についても分析を行っています。使用する分析機器はICP-MS(PMS2000・HP 4500),TIMS ( MAT 262), CF-IRMS(DELTA PLUS XP),CSV,ガスクロマトグラフィー(島津GC14B,ヤナコTRD―1),a線カウンターなど,多種多彩です。これらの機器を用いた新たな分析法を開発し,測定したい元素があれば測定できるようにする,このことは私が研究室に入って一番驚いたことです。 |

海洋研究所は,東京大学ではあるものの独立したキャンパス(?)であるため,生協や学食がありません。このため,昼食の際はコンビニでお弁当を買い,部屋で雑談をしながら食べることが多いです。また,海洋研究所は部活動が充実しており,サッカーや野球,テニスを多くの人が楽しんでいます。無機化学分野では堤さんが,365日昼夜を問わず,テニス部で体を動かしてリフレッシュしています。また今年度の所内対抗ソフトボール大会においては,敗者復活戦を勝ち上がり3位に入る健闘を見せました。毎日17時頃には無機化学分野伝統(?)のお茶タイムが始まります。多忙を極める先生がたも時間の許す限り参加され,時に研究の話を,大抵は他愛もない世間話をして和やかに過ごしています。 |

|

東京大学海洋研究所海洋化学部門海洋無機化学分野

2008年3月31日