|

■名古屋大学大学院環境学研究科地球環境科学専攻 地球化学講座 若木 重行

地球化学愛読者の皆様、お待ちかねの「院生による研究室紹介」の時間です。今回の「院生による研究室紹介」では、名古屋大学大学院環境学研究科地球環境科学専攻地球化学講座を紹介させて頂きます。 名古屋大学の地球惑星科学教室には、大講座として地球化学講座が存在します。現在、地球化学講座には、田中剛教授、川邊岩夫教授、山本鋼志助教授、三村耕一助教授、淺原良浩助手の5名の教員と、後期課程大学院生2名、前期課程大学院生10名、学部生7名(うち留学中1名)および秘書さん1名が所属しています(図1)。また、昨年度まで地球化学講座に所属していた、年代測定総合研究センターの南雅代助教授も研究・教育の両面から講座の活動に参加されています。大学院生は、地球科学系の学部出身者以外にも、理学部化学科や薬学部(03修士卒)、工学部(06修士卒)など他学部・学科出身の者や、現役の高校教師など多種多様な経歴の持ち主が集まっています。 |

|

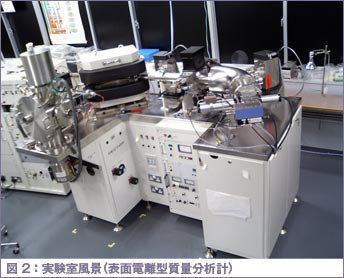

表面電離型質量分析計(TIMS)2台(図2)、四重極型-表面電離型質量分析計、四重極型ICP質量分析計(ICP-MS)、ICP発光分光分析計(ICP-AES)、原子吸光分析計(AAS)、イオンクロマトグラフ2台、ガスクロマトグラフn台(nは1以上の自然数)、ガスクロマトグラフ-質量分析計、元素分析計、衝撃銃。ガスクロに至っては、現在は使用されていないものや温泉ガスの観測点に設置されているものもあるため、総数を把握する事は困難です。この他に、教室共用の蛍光X線分析計(XRF)、RIセンターのオートサンプルチェンジャー付Ge半導体γ線検出器の利用はいつでも可能です。さらに、南先生とその指導生は、年代測定総合研究センターの加速器質量分析計(AMS)および気体用質量分析計を使用しています。これらの分析機器はそれぞれ管理する教員が決まってはいますが、機器の利用にはまったく垣根がなく、学生が望めばどの機器を用いる事も可能な状態です。ですので、同一試料から多くの情報を取り出す事の可能な研究環境であるといえます。 |

|

ここ数年講座の学生の間でブームになっているのが、餃子です。「夏と言えば麦酒」、「麦酒と言えば餃子」、という安直な三段論法に基づき、毎年7月に餃子を作れるだけ作るという趣旨の飲み会を開催しています。日頃の実験で培った技術を生かすことで、最大で800個もの餃子を作り上げる事が可能となりました(図4)。いよいよ来年は1000個の壁にチャレンジしようと考えています。 紙面の都合で紹介しきれなかった点もありますので、詳しい情報は講座のHP( |

名古屋大学大学院環境学研究科地球環境科学専攻 地球化学講座

2007年5月23日